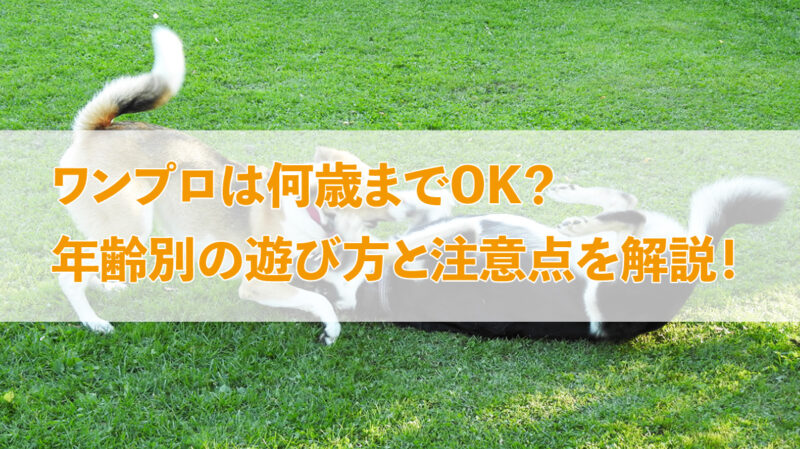

犬同士のワンプロって何歳頃になったら落ち着きますか?

犬のじゃれ合い「ワンプロ」は、成長に欠かせない遊びのひとつです。

しかし、

「うちの子はシニアだけど、ワンプロを続けても大丈夫?」

「子犬の頃は楽しそうだったけど、そろそろやめさせるべき?」

と不安を感じる飼い主さんも少なくありません。

実際、無理なワンプロはケガやストレスの原因になることもあります。

そこで本記事では、「ワンプロって何歳まで大丈夫?」という疑問にお答えし、犬の年齢に応じた適切な遊ばせ方や、安全に楽しむためのポイントを詳しく解説します。

2016年、日本大学生物資源科学部獣医学科卒。同年4月から、東京都内のペットショップ併設の動物病院に勤務。犬・猫・ウサギ・ハムスターの診療業務を行う傍ら、ペットショップの生体管理や、動物病院の求人管理や、自社製の犬猫用おやつやフードの開発に携わる。

2023年より1年間、分院長を経験し、2024年にフリーランス獣医師として独立。現在は診療業務の他、電話での獣医療相談や、ペット用品の商品監修、記事作成など幅広い業務を行っている。

ワンプロってなに?

ワンプロとは、犬同士が戯れあって遊ぶことを指します。

その様子がまるでプロレスのように見えることから、「ワン(犬)」と「プロ(プロレス)」を組み合わせて「ワンプロ」と呼ばれています。

ワンプロは犬同士のコミュニケーションの一環であり、特に若い犬は身体を使った遊びを好むため、楽しんで行われることが多いです。

そしてこのプロレスごっこを通じて、犬たちは社会性やコミュニケーションスキルを学び、運動不足やストレスの解消にも繋がります。

犬同士のワンプロを不安に思う理由

犬同士のワンプロは、楽しそうに見える一方で、不安に思う人も少なからずいます。

なぜ不安に感じるのか調べたところ、「ワンプロの最中に犬が怪我をしないか心配」と感じていることがわかりました。

その理由のひとつとして、犬の性格や犬種が多様であること。

威勢のいい犬もいれば、もの静かでおとなしい犬もいて、それぞれの性格によって遊び方が異なります。

さらに、体の大きさも異なるため、大型犬が小型犬と遊ぶ際には力の差が生じることもあります。

たとえ遊びのつもりで接していたとしても、首や耳を噛んだり、前足で押し倒すことで、相手の犬が驚いて「キャン」と鳴くことだってあるのです。

つまり、飼い主はこのような光景を目にして、

「本当に遊んでいるの…?」

「怪我しない?大丈夫…?」

と不安に感じているのです。

また、ワンプロがヒートアップしすぎると、興奮状態が続き、制御が効かなくなることもあります。

その結果、意図せずにケガをしてしまったりするのです。

以上のことから、飼い主は犬たちの様子をよく観察し、相手の犬を怪我させないためにも、適切なタイミングで介入する必要があります。

ワンプロって何歳までOK?年齢ごとの注意すべきポイント

犬同士が取っ組み合って遊ぶワンプロは、飼い主にとっては激しく見えることもありますが、犬にとっては自然なコミュニケーションの一環です。

しかし、ワンプロの適切な頻度や遊び方は、犬の年齢や体力、性格によって変わります。

特に、成長期の子犬とシニア犬では求められる関わり方が大きく異なるため、飼い主が正しく理解しておくことが重要です。

ここでは、犬の年齢ごとにワンプロの役割や注意点を詳しく解説します。

子犬期(〜1歳):社会性を学ぶ大切な時期

子犬にとってワンプロは単なる遊びではなく、犬同士の関わり方を学ぶ重要な経験です。

特に、生後3〜4か月頃は「社会化期」と呼ばれ、他の犬との触れ合いを通じて、噛む力の加減やしぐさの読み取り、犬の社会を学ぶ時期です。

兄弟犬と育った場合は自然にこうしたスキルを身につけますが、ひとりっ子や社会化の機会が少ない犬は、適切な相手とのワンプロを経験することで、他の犬との接し方を学べます。

ワンプロを通じて子犬は、

「どこまで噛んでも大丈夫か」

「しつこくしすぎると嫌がられる」

といったことを学習します。

この経験が不足すると、成犬になってからも適切な遊び方が分からず、他の犬に対して攻撃的、または臆病になってしまうことがあります。

またこの時期にする散歩も、犬が社会に順応する時期のひとつです。

-

-

犬が散歩嫌い…行かなくていいの?嫌いな原因と散歩する方法を解説。

散歩嫌いな犬は無理に連れていかなくてもいいのでしょうか? 犬が散歩嫌いだからと言って、散歩に行かなくてもいい訳ではありません。 散歩しないと運動不足になるので、太って病を患ったり、筋肉が落ちて体が弱ま ...

続きを見る

遊ばせる際のポイント

【相手選びが重要です】

できるだけ体格や月齢の近い犬と遊ばせるのが理想です。

体格差があると、一方が優位になりすぎたり、ケガの原因になることがあります。

【様子を見守ること】

遊びがエスカレートしないように注意しましょう。

もし片方の犬が常に下になっていたり、逃げ回っている場合は、一方的なワンプロになっている可能性があります。

【休憩を挟むこと】

子犬はエネルギーが有り余っているため、つい長時間遊んでしまいますが、適度に休憩を入れることで過剰な興奮を防げます。

子犬の遊ばせ方の例

例えば、柴犬やフレンチブルドッグのように活発な犬種は、比較的長めのワンプロを好む傾向があります。

一方、トイプードルやポメラニアンのような小型犬は、体力の消耗が早いため、短時間で区切ると良いでしょう。

成犬期(1〜7歳):適度なワンプロで運動不足を解消

成犬になると、ワンプロはストレス発散や運動不足解消に繋がります。

特に、運動量の多い犬種(ボーダーコリー、ラブラドールレトリーバーなど)は、ワンプロが適度な運動の代わりになることもあります。

ただし、成犬同士のワンプロは子犬の頃よりも力が強くなり、興奮しすぎるとトラブルになる可能性もあります。

犬の性格によっては、遊びのつもりでも徐々にヒートアップし、本気のケンカに発展することがあるため、飼い主の見守りが必要です。

遊ばせる際のポイント

【短時間で区切る】

15〜20分程度遊んだら、一度休憩を挟むのが理想的です。

興奮しすぎると、噛み方が強くなったり、しつこくなりすぎることがあります。

【相性を見極める】

犬同士の相性も大切なポイントのひとつです。

例えば、遊び好きなゴールデンレトリーバーと落ち着いた性格の柴犬では、遊びのペースが合わないこともあります。

無理に遊ばせるのではなく、自然に楽しんでいるかを確認しましょう。

【ケガに注意!】

成犬のワンプロは勢いがあるため、滑りやすい床や狭い場所ではケガのリスクが高まります。

屋内で遊ばせる場合は、カーペットやマットを敷くなどの対策が効果的です。

成犬の遊ばせ方の例

例えば、ジャックラッセルテリアやビーグルなどの活発な犬種は、遊びの時間を長めに設定し、適度にクールダウンさせると良いでしょう。

一方で、シーズーやパグのように短頭種で呼吸器が弱い犬は、こまめに休憩を入れながら遊ばせるのがポイントです。

シニア期(7歳〜):怪我に注意!無理をさせない遊び方

シニア犬になると、若い頃と同じようにワンプロを楽しむのは難しくなります。

関節の衰えや筋力の低下により、無理な動きがケガの原因になることがあるため、遊ばせ方を工夫する必要があります。

ただし、シニア犬でも適度な刺激は必要です。

急に遊びをやめてしまうと、筋力が衰えたりストレスも溜まります。

そのため、無理のない範囲で体を動かせる遊びを取り入れましょう。

「犬のシニア期」については、以下の記事で詳しく解説しています。

-

-

シニア犬って何歳から?年齢の目安とシニアに見られる変化と対処法

愛犬も年を重ねれば、いずれ「シニア犬(高齢犬)」と呼ばれる時期がやってきます。 人間よりも早いスピードで歳を取る犬が、 これらを知っておくことはとても大切なことです。 本記事では、犬の年齢からみるシニ ...

続きを見る

遊ばせる際のポイント

【激しいワンプロは控える】

無理な動きが関節に負担をかけるため、若い犬との激しい遊びは避け、穏やかな遊びを心がけましょう。

【他の犬との交流を維持する】

社交的な犬であれば、短時間でも他の犬と触れ合う機会を作ると、刺激になって良い影響があります。

【散歩や軽い遊びを取り入れる】

シニア犬には、ワンプロよりもゆったりとした遊び(軽い追いかけっこ、知育トイを使った遊び)が適しています。

【既往の病気に注意】

膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)や椎間板ヘルニアといった関節のトラブルや心臓のトラブルなど、既往の病気がある場合は、激しい遊びは悪化や再発のリスクとなるので注意が必要です。

シニア犬の遊ばせ方の例

例えば、ゴールデンレトリーバーのような大型犬は、シニア期に入ると体が大きい分、関節の負担が大きくなるので、ワンプロよりもスローペースな遊びが向いています。

一方、ミニチュアダックスフンドのような小型犬は、短い時間なら軽いワンプロを楽しむこともできます。

とは言え、シニア犬である以上、過度な運動をさせないように長時間の遊びは控えましょう。

ワンプロ以外で犬同士が遊べる方法とは?

全ての犬がワンプロを好むわけではありません。

穏やかな性格の犬や、接触を伴う遊びが苦手な犬もいます。

また、ワンプロが好きな犬でも、興奮しすぎるとトラブルの原因になることがあるため、他の遊び方も知っておくと安心です。

ここでは、ワンプロ以外で犬同士が楽しめる遊びと安全に遊ばせるポイント、ワンプロが苦手な犬向けの工夫について解説します。

①追いかけっこ(鬼ごっこ)

犬同士で走り回る追いかけっこは、ワンプロに比べて体の接触が少なく、十分に運動できる遊びのひとつです。

特にエネルギッシュな犬種は、こうした遊びを好む傾向があります。

追いかけっこのポイントは、交代しながら追いかけ合うこと。

常に一方が追いかけられている場合は、その子がストレスを受けている可能性があるため注意が必要です。

また追いかけっこはスピードが出るため、狭い場所では衝突のする危険がありますので、ドッグランなど障害物のない安全な環境で行うのがベストです。

②ボール遊び(取り合い・一緒に追いかける)

ボールを追いかけたり、持ってくる遊びも犬同士で楽しめます。

ワンプロほどの激しさはありませんが、適度に運動できるため、小型犬にも向いています。

ただ、競争心が強い犬同士だと、ボールの奪い合いからトラブルにつながることがあります。

そのような時は、犬の性格に応じてボールを2つ用意するなどの工夫をしましょう。

また犬同士だけでなく飼い主が間に入ることで、コントロールがしやすくなります。

③引っ張りっこ

ロープやリング状のおもちゃを犬同士で咥え、引っ張り合う遊びです。

力を使う遊びなので、犬の大きさに合わせたサイズ、固さ、歯に優しい素材を選ぶのがポイントです。

体格差があると、一方の犬に負担がかかることがありますので、近い体格の犬同士で遊ばせましょう。

また、興奮しすぎると本気のケンカに発展することがあるため、興奮のサインが見られたら一旦落ち着かせましょう。

④知育玩具

知育玩具は犬同士で転がしたり、中のフードを取り出す遊びなどがあります。

おもちゃに興味がなかった犬でも、おやつが入っていれば興味を持つ可能性もあり、天気の悪い日など、室内でも遊べるメリットがあります。

犬同士で遊ぶ際には、1つのおもちゃを巡って争わないように複数用意したり、フードの取り出し口がたくさんあるものが理想的です。

ワンプロや追いかけっこほど体力を使わないため、シニア犬にもおすすめです。

⑤散歩しながら一緒に探検

派手に走り回らなくても、外を散歩することが遊びになります。

並んで歩いたり、匂いを嗅ぎながら探検するだけでも、犬にとって楽しい遊びなのです。

例えば公園や河川敷などでは、複数の犬と一緒に歩いていると、同じものを目がけて行ったり、後ろをついて匂いをかぐ姿が見受けられます。

犬たちは一緒に行動し、お互いを意識しながら散歩を楽しんでいるのです。

その子たちの相性にもよりますが、ワンプロが苦手な犬でも、これなら落ち着いて他の犬とも交流できます。

まとめ

犬のワンプロは年齢ごとに役割が異なり、適切な遊び方を理解することが大切です。

ワンプロの最中に興奮しすぎてケンカに発展することもあるため、時には遊びを中断させる必要があります。

ここで述べた以下のポイントを押さえつつ、犬の性格や体調を考慮して、安全にワンプロを楽しませてあげましょう。

✔ 子犬期は社会性を学ぶための大切な遊び

✔ 成犬期は運動不足解消やストレス発散の手段として有効

✔ シニア期は無理をさせず、穏やかな遊びにする

✔ なによりも犬の性格に合わせて適切な遊び方を選ぶこと