保護犬の飼育に少し疲れてきました・・・

怯える姿を見てイライラするようになってしまいました。

そんな私のイライラが伝わるのか、犬も少し身を引いています。

犬とはもちろんこのまま一生共に暮らすつもりです。

なんとか気持ちを切り替えたいです。

保護犬とは、飼育放棄されたり、多頭飼育によって野放しにされた犬などを、動物愛護センターや民間の団体に保護された犬です。

そのような保護犬を受け入れたものの、飼い主の中には飼うんじゃなかったと後悔する人もいます。

なぜ、彼らは保護犬を飼うんじゃなかったと述べているのでしょうか。

本記事ではこのことについて詳しく調べ、後悔しない方法を解説します。

2016年、日本大学生物資源科学部獣医学科卒。同年4月から、東京都内のペットショップ併設の動物病院に勤務。犬・猫・ウサギ・ハムスターの診療業務を行う傍ら、ペットショップの生体管理や、動物病院の求人管理や、自社製の犬猫用おやつやフードの開発に携わる。

2023年より1年間、分院長を経験し、2024年にフリーランス獣医師として独立。現在は診療業務の他、電話での獣医療相談や、ペット用品の商品監修、記事作成など幅広い業務を行っている。

保護犬を飼うんじゃなかったと後悔する理由

犬を飼うにあたって保護犬を選んだのに、「飼うんじゃなかった」と後悔するのはなぜでしょうか?

理由としては、迎え入れた保護犬が飼い主の思っていた犬とは違い、予想外の生活に苦労しているからです。

その保護犬には、以下のような様々な問題点がありました。

- 唸ったり噛みつく

- 人に怯えている

- 散歩を嫌がる

- トイレを失敗する

- ケージ慣れしない

- 先住犬に迷惑をかける

保護犬は、過去に酷い目に遭ったり、飼い主に捨てられたりと、前の里親や生活環境によって、心に傷を負っているケースが多いです。

しかしながら飼い主たちは、保護犬にそのような背景があることを知らないために、なかなか生活に馴染めない姿から戸惑いを隠せないのです。

保護犬を飼って良かった事例

保護犬を飼って、すべての人が後悔しているかというと、実はそうでもありません。

保護犬を迎えた家庭では、

「家族に懐いてくれた」

「家の中が明るくなった」

「ちゃんと言うことをきいてくれる」

など、心温まるエピソードが多く報告されており、

初めのうちは警戒していた犬が、時間をかけて少しずつ心を開き、自分から側に寄ってくれるようになった。

という声も目立ちます。

飼って良かったと述べる人たちは、保護犬といることで、これまでの生活が大きく変わり、家族の絆を深めるきっかけになっているようです。

こうした事例からも、保護犬との暮らしが日々の癒しに繋がっていることがわかります。

では、日本において保護犬はどれほどいるのでしょうか?

以下で解説します。

近年における保護犬・猫の推移

近年では、各都道府県の自治体などが犬や猫を受け入れる「引取り」の数が減っています。

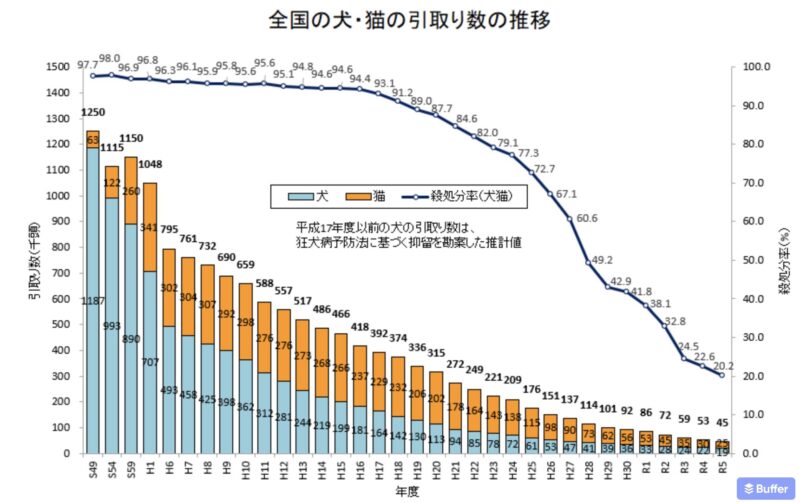

このグラフが示すように、昭和49年には年間120万頭以上もの犬猫が引き取られ、その多くは殺処分されていました。

ですが、年々その数は減り続け、令和5年には約4.5万頭まで減っています。

この背景には、不妊去勢が進んで繁殖数が抑えられていたり、野良が減少したことに加え、飼い主の飼育放棄が減ったことと、保護された犬・猫を受けいれる人が増えたことが大きく影響しています。

これは、各自治体の動物愛護センターや保健所の長年の活動のおかげもあり、動物の命に対する人々の考えが大きく変わったことも意味しています。

参考:環境省 統計資料「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」

保護犬を飼って後悔しない方法

保護犬を迎えたあとに、「こんなはずじゃなかった」と思わないためには、飼い主側の受け入れ方が鍵になります。

大切なのは、「思い通りにならなくても、ありのまま受け入れる」といった『心構え』を持つことです。

保護犬の中には、すでに高齢期に入っていたり、老化が現れている子も少なくありません。

こうしたシニア犬に対しては、「気持ち」だけでなく「体」をサポートしてあげることが、安心して暮らしていく上でとても重要になります。

犬がなるべく穏やかに過ごせるよう、以下のような犬用サポートグッズを取り入れてみてください。

ほど良い反発感としなやかなストレッチのある撥水性のマット。

温泉鉱石とオーガニック炭を配合した高機能素材"スパオール"を使用。

シニア期のワンちゃんの歩行や動作をサポート。

人とワンコがハイタッチ!発泡プリントで可愛く立体感のあるデザイン。

お散歩が楽に、寝るときの体の負担軽減に、つらい床ずれや寝たきりを予防。

ワンちゃんの健康寿命をのばすために開発したケアサポーター。

そして繰り返しになりますが、保護犬には過去の嫌な経験によって、心に傷を負った子がたくさんいます。

無理にしつけようとしたり、自分の価値観や理想を押し付けることは、返って犬との関係を遠ざけてしまう原因になりかねません。

犬は何も悪くないのですから、

「他の犬と比べない」

「この子のペースに合わせる」

「焦らずゆっくりいこう」

と、このような姿勢をもって、保護犬と向き合って暮らしていきましょう。