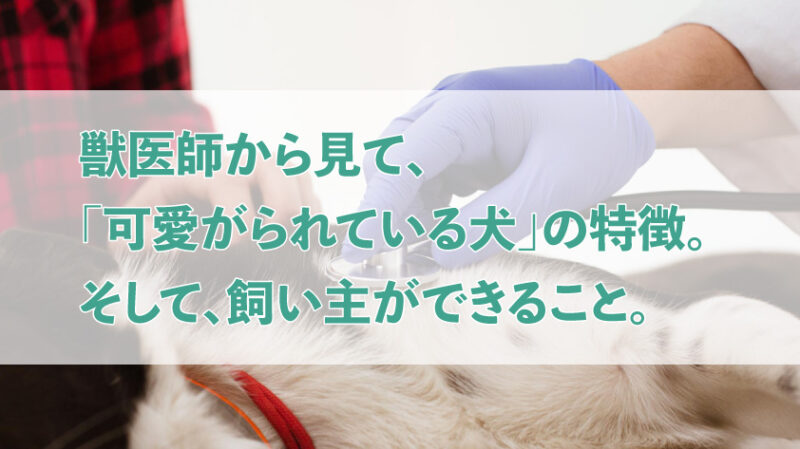

ペットの飼い主なら、自分の愛犬が動物病院で獣医さんに「可愛いね」「良い子だね」と思ってもらえたら嬉しいものです。

見た目の可愛さもあると思いますが、獣医師の視点で「可愛がられている犬」というのは、どのような犬を指すのでしょうか。

そこで本記事では、様々な調査結果や専門家の知見に基づき、

- 獣医師が思わず可愛いと感じる犬の傾向

- 飼い主ができるしつけのポイント

- 動物病院でのストレス軽減策や獣医との信頼関係の築き方

これらについて解説します。

普段の接し方を少し工夫するだけで、愛犬も動物病院で獣医さんに愛される存在になれるかもしれません。

2016年、日本大学生物資源科学部獣医学科卒。同年4月から、東京都内のペットショップ併設の動物病院に勤務。犬・猫・ウサギ・ハムスターの診療業務を行う傍ら、ペットショップの生体管理や、動物病院の求人管理や、自社製の犬猫用おやつやフードの開発に携わる。

2023年より1年間、分院長を経験し、2024年にフリーランス獣医師として独立。現在は診療業務の他、電話での獣医療相談や、ペット用品の商品監修、記事作成など幅広い業務を行っている。

獣医が「可愛い」と感じる犬の性格・行動とは

動物病院に訪れる犬たちの中で、獣医師が特に「この子は可愛いな」「良い子だな」と感じるのは、人に対して愛想が良く、落ち着いたふるまいのできるワンちゃんです。

しかし多くの犬は、病院の診察台や慣れないニオイ、見知らぬ環境に不安を感じます。

実際、2万6千頭以上の犬を対象にした大規模調査では、その過半数の犬(55%)が、動物病院で何らかの恐怖心を示すことが報告されています。

また、待合室で落ち着いていられる犬は全体の36.4%に過ぎず、大半の犬は不安や興奮、時には攻撃的な振る舞いを見せています。

PROS One:研究論文「獣医の診察中に犬が恐怖を感じることを予測するリスク要因の調査」

こうした中で、穏やかに終始リラックスしている犬や、スタッフに尻尾を振って愛想よく接する犬は、獣医師にとってひときわ印象的で可愛らしく映るものです。

獣医師が「可愛い」と感じる具体的なポイントには、以下のような性格や行動が考えられます。

人懐っこく社交的

初対面の獣医師や看護師にも怖がらずに近寄り、愛嬌を振りまく犬は、病院スタッフの心を和ませます。

こちらの飼い主を対象にしたあるアンケートでも、犬の純粋さや人懐っこさといった「性格面」が一番かわいい所と回答した人が最も多い結果となっています。

人に無邪気に甘えてくれる態度は、獣医師や看護師にとっても可愛く映るものです。

落ち着いている・怖がらない

診察台の上でもパニックにならず、落ち着いてじっとしていられる犬は、獣医師にとって非常にありがたい存在です。

なぜなら、診察や処置がスムーズに行える上に、正確な診断をしやすいからです。

逆に恐怖で暴れてしまうと診察が難しくなり、痛みや病気の症状と、紛らわしいストレス反応が出てしまうこともあります。

さらに、怖がって暴れた犬が、自分自身や周囲の人をケガさせてしまうというリスクもあるのです。

こうした理由から、物怖じせず穏やかな気質の犬は獣医師から「いい子だね」と可愛がられやすいのです。

聞き分けがいい

診察中に噛みつこうとしたり唸ったりせず、飼い主や獣医師の指示に従おうとする犬も好まれます。

獣医師は日々、様々な気質の動物に接しますが、指示に対して素直に応えてくれる、協調性のある犬であると安心できる上、自然と優しく接しやすくなります。

冒頭で述べた研究論文によると、動物病院に来る犬の中で、攻撃的な行動(唸る、咬む等)を示す割合は3%程度と報告されています。

しかし、大半の犬は怯えや興奮から多少なりとも抵抗するものです。

そうした中で、終始おとなしく触らせてくれる犬は、獣医師にとって診療がしやすいだけでなく、「この子は本当にいい子だな」と、とりわけ可愛く思える存在でしょう。

このように人に対する信頼感があり、診察台でも落ち着いていられる犬は、獣医師から自然と良い印象をもたれ、「可愛い」と感じてもらいやすい傾向にあります。

獣医さんが「この子は可愛がられているな」と感じる犬には、飼い主との信頼関係がにじみ出ているものです。

そうした関係性が見えるポイントとして、「体のどこを触っても怒らない」という特徴もあります。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

-

-

犬が「どこを触っても怒らない」のは良いこと?怒らない理由とそのような犬に共通する特徴は?

お腹、耳、尻尾など、どこを触っても怒らない犬は許してくれている証拠でしょうか? 犬がどこを触っても怒らないのは、単なる「我慢」ではなく『信頼』の証かもしれません。 特に耳やしっぽなど、犬にとってデリケ ...

続きを見る

飼い主としても犬が穏やかな表情で、獣医師に身を委ねている様子を見るのは嬉しいものです。

では、愛犬をそんな「獣医さんに可愛がられる犬」にするために、日頃からどのような接し方、しつけを心がければ良いのでしょうか。

飼い主ができる「愛されるワンちゃんにする」しつけ方法

犬の性格や気質は生まれつきの部分もありますが、飼い主の働きかけ次第で、動物病院への抵抗を抑えたり、人への接し方を良い方向に導くことができます。

ここでは、獣医師に好かれるような、落ち着きのある社交的なワンちゃんに育てるために、飼い主ができるしつけや慣らしのポイントをご紹介します。

子犬の頃から社会化をする

子犬を迎えたら、できるだけ幼いうちに様々な人や場所に慣れさせる「社会化」が重要です。

一般的に、生後3週間~13週間までの「社会化期」と呼ばれる時期は、犬の社交性や恐怖心の形成に大きく影響します。

この時期に十分な経験をしなかった犬は、成長後も人や環境に対する恐怖や問題行動に悩まされることがよくあります。

適切な社会化経験を積んだ子犬は、しつけもうまくいきやすく、環境の変化にも順応しますので、動物病院や獣医師に対する社会化もぜひ取り入れましょう。

まだ健康な子犬のうちに病院の雰囲気に慣れさせることで、将来、診察する時の不安を軽減できます。

例えば、ワクチンをきっかけに動物病院に「遊びに行く」ような機会を作ります。

何も用はなくても、待合室でスタッフと話したり、おやつをあげてもらったりして、「病院 = 楽しいところ」と犬に学習させるのです。

これはいわゆる「ハッピービジット」と呼ばれるもので、特に診察もなく動物病院へ行って、犬をリラックスさせることを目的としています。

もちろん獣医師も優しく接してくれますから、この機会を活かして「病院デビュー」を良い思い出にしてあげましょう。

▷犬のワクチンについて

多くの場合、子犬の頃に「混合ワクチン」を接種します。

そして1回目のワクチンのタイミング(生後8週齢)で、はじめてシャンプーをする(お風呂に入る)ことができるのです。

反対にそれ以前にシャンプーをすると、犬は体調を崩したり、皮膚の乾燥や炎症をおこすリスクがあります。

詳しくは以下の記事で解説しています。

-

-

子犬のシャンプーはいつから?シャンプーできない時の臭い対策と注意点

子犬のにおいが気になります。 とにかく臭すぎて困っています。 子犬に出来るニオイ対策はありますでしょうか? 子犬をシャンプーするのは、一般的には生後8週齢を目安としており、とある理由から生後間もない頃 ...

続きを見る

家庭で身体を触られる練習をする

動物病院で行われる診察や処置にスムーズに対応できるよう、日頃から体のあちこちを触られることに慣れさせておくことも大切です。

獣医師は診察の際に、耳の中を覗いたり口を開けて歯や喉を見たり、足先やお腹に触れた触診などをします。

いざという時に、愛犬がこれらに驚いて抵抗しないよう、家庭でスキンシップを兼ねた、簡単な健康チェックやハンドリング練習をしてみましょう。

まずはリラックスできるおうちの中で、優しく声をかけながら耳や口周り、足先などを触ります。

嫌がらずに触らせてくれたら、ご褒美におやつを与えて褒めたりして、「触られると良いことがある」という印象を与えます。

爪切りや歯磨きなど、日常ケアの延長として行えば一石二鳥です。

触られるのを嫌がる場合は、こちらの記事内にあるトレーニング方法を参考にしてみてください。

苦手なものは段階的に慣らし、良い印象と結びつける

もしも愛犬に、病院の中に苦手なシチュエーションがある場合は、段階的に慣らし、ご褒美による良い印象づけを組み合わせて克服を目指しましょう。

動物行動学の専門家によれば、恐怖症の改善には「系統的脱感作法」が最も効果的であり、必ずご褒美などの良い体験とセットで行うのが一般的です。

「系統的脱感作法」とは?

恐怖や不安を徐々に慣らし克服していく行動療法のひとつです。

一度に恐怖に直面させるのではなく、

「怖い刺激を細かく要素に分け、それぞれ徐々に慣らしていく」

ここがポイントです。

参考:VCA動物病院「犬の獣医訪問に対する恐怖を軽減する」

例えば、白衣を見ただけで怯えてしまう犬の場合、いきなり病院に行くのではなく、その前にまずは自宅で練習します。

家族に白衣やそれに似た上着を着てもらい、リビングで犬と遊んだりおやつを与えたりします。

最初は遠くから白衣姿を見せる程度にし、犬が怖がらなければ徐々に近づいて触れ合います。

慣れてきたら、今度は抱っこしてみたり、テーブルの上に乗せてみたりして、少しずつステップしていきましょう。

できた際には、毎回たっぷり褒めてご褒美をあげて、良い体験として刷り込むこと。

こうして白衣への恐怖心を和らげていけば、いざ獣医師が白衣で現れても過度に緊張せずに済みます。

Q.注射に怯えてしまう時は?

同様に、注射器を見ると震えてしまう犬には、おもちゃの注射器を使って遊び感覚で慣らす方法があります。

最初は注射器型のオモチャを見せながらおやつを与え、少しずつ体に触れさせてみます。

急がずに、怖がらない範囲で少しずつ進めていきます。

実際にこの方法で、注射器に対する恐怖を克服させられますが、一朝一夕でできないので、根気が必要だとされています。

愛犬のペースに合わせ、何日もかけてゆっくりとトレーニングしてみてください。

恐怖心の克服には、「段階的に少しずつ慣らす」「良いことと関連付ける」この2つが重要です。

決して叱ったり無理やり慣れさせようとせず、怖がらずにいられたらご褒美を与えるようにします。

嫌な刺激と楽しい体験を結び付けることで、少しずつ苦手意識が薄れ「大丈夫かも」と思えるようになります。

動物病院でのストレスを減らす5つのポイント

日頃のしつけや練習の積み重ねによって、かなり落ち着いてきたとしても、いざ動物病院に行くとそれなりに緊張します。

それでも飼い主の工夫次第で、ストレスを大きく軽減することができます。

ここでは、動物病院で愛犬の不安を和らげるための具体的なポイントを5つ紹介します。

混雑しない日時を選ぶ

混雑していない時間帯に予約を入れ、受付だけ済ませて外で待機するなど、できるだけ犬が落ち着ける環境を作って待つようにしましょう。

他の動物たちが興奮したり、不安で騒いでいる様子を見ると、愛犬にも緊張が伝染してしまいます。

実際に犬のストレス反応は、周囲にいる他の犬や、人の数・距離によって大きく影響を受けるとされています。

よって、愛犬が落ち着いていられるスペースを確保することで、不安の連鎖を断つことができます。

お気に入りの毛布やおもちゃを持参する

自宅の匂いがついたブランケットや、普段遊んでいるおもちゃなどを持って行き、診察室で犬のそばに置いてあげましょう。

嗅ぎ慣れた匂いや馴染みの物があるだけで、犬の気持ちを落ち着かせる効果があります。

また、キャリーバッグで移動する小型犬であれば、それ自体を「安心できる場所」として慣らしておく。

診察台の上でも、キャリーに入ったまま落ち着けるようにしておくのも一つの手段です。

ご褒美や声かけで気を紛らわせる

動物病院では惜しみなくご褒美をあげましょう。

たとえば以下のような、

- 診察台に乗る時

- 触診されている間

- 注射の後

こういった場面の節目でおやつをあげる、褒めるなどして、できるだけポジティブな気分を維持させます。

特に食いしん坊の子であれば、診察前に少し空腹にしておくことで、おやつへの食いつきがぐっと上がります。

飼い主がリラックスする

動物は飼い主の感情に敏感です。

飼い主自身が緊張していると、その不安は愛犬にも伝わってしまいます。

これに対する、スウェーデンLinköping大学のLina Roth教授による研究結果では、

「飼い主がストレスを感じている場合、犬もそのストレスを反映する可能性が高い」

ということが判明しています。

犬を緊張させないためには、まずは飼い主がリラックスし、平常心で振る舞うよう心がけましょう。

犬に接する時は、「大丈夫だよ」「いい子ね」と穏やかな口調で話しかけ、安心感を与えてください。

飼い主が落ち着いていることが、愛犬の不安を軽くさせるのです。

獣医師やスタッフに協力をお願いする

愛犬に特定の苦手なものがある場合は、遠慮なく獣医師やスタッフに伝えておきましょう。

多くの動物病院では、ペットにストレスを与えないよう柔軟に対応してくれます。

例えば、診察台を怖がる子であれば、台を使わず床で診察してもらうこともできますし、白衣に怯える子には獣医師が白衣を脱いで対応するケースもあります。

「うちの子は高い所が苦手で…」

などと具体的に相談すれば、獣医師もできる限りペットに寄り添った方法をとってくれるでしょう。

飼い主と獣医師が協力することで、愛犬にとって良い形で診察を受けることができます。

獣医さんとの信頼関係を築くために

最後に、愛犬と獣医師との信頼関係を築くことの大切さについて触れていきます。

獣医師に可愛がられるためにも、その場限りの振る舞いだけでなく、普段から少しずつ信頼を積み重ねていくことが大切です。

同じ獣医師に継続的に診てもらう

可能であれば、かかりつけの獣医師を決めて診療を受けるようにしましょう。

毎回違う病院に行くよりも、同じ先生・スタッフに診てもらうほうが、犬も顔見知りになり安心しやすくなります。

獣医師側も、何度も会ううちに犬の性格やクセを把握し、「この子は前より落ち着いてきたね」などと、成長を感じながら接してくれるはずです。

お互いの信頼が深まれば、診察自体もスムーズになり、より的確なケアを受けられるようにもなります。

定期健診や「顔見せ訪問」を取り入れる

病気やケガのときだけでなく、健康チェックやワクチン接種、爪切りなど定期的に病院に行く習慣をつけましょう。

何でもないときに病院に行っておくことで、「病院 = 痛いことをされる場所」というイメージがなくなります。

実際、犬が動物病院を「嫌い」になってしまう大きな原因は、体調不良で辛い時に痛みを伴う処置の「記憶」です。

そうならないように、普段から病院で優しくしてもらい、ご褒美をもらう経験を積ませておけば、いざというときも抵抗が少なくなります。

体重測定だけしに立ち寄ってみる、病院のイベントに参加してみる、といったちょっとした顔見せで構わないです。

獣医師とのコミュニケーションを大切にする

診察時には、飼い主自身も獣医師としっかりコミュニケーションをとるよう心がけましょう。

犬の性格や普段の様子、好きなおやつや苦手なものなどを伝えておくと、獣医師も対応しやすくなります。

飼い主が犬の情報を提供し協力的であるほど、獣医師も親身になって接してくれます。

信頼関係の基本はお互いの理解です。

日頃から気になることは相談し、指示やアドバイスには素直に従うようにしましょう。

獣医師側も「この飼い主さんは任せてくれる」と安心し、犬へ愛情を持って接してくれるはずです。

誤った態度を取ると獣医師から嫌われてしまいますよ。

-

-

動物病院で嫌われる飼い主とは?嫌われないために注意すべきこと

動物病院で嫌われる飼い主はいますか? 残念ながら、答えは「YES」です。 実際にネット上には、飼い主とトラブルになり困っている獣医師や、嫌な思いをさせられた動物看護師の声が見受けられます。 後に述べま ...

続きを見る

まとめ

「獣医さんに可愛がられる犬」になるためのポイントをまとめると、結局は、人と犬との信頼関係づくりに辿り着きます。

人懐っこさや落ち着きといった性格も、生まれ持ったものだけでなく、日々の接し方や経験の積み重ねで育まれていきます。

獣医師が思わず笑顔になるような愛犬の振る舞いは、飼い主さんの努力によって引き出せるものです。

動物病院は本来、犬の健康を守ってくれる心強い味方です。

愛犬がそのことを理解し、獣医師を信頼して身を任せてくれるようになれば、診察や治療のストレスはぐっと減り、健康管理も今まで以上にスムーズになるでしょう。